国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル

国籍法改正案は4日の参議院法務委員会において全会一致で可決、5日の参議院本会議で成立した。

この国籍法改正について、主として「偽装認知」による不当な国籍取得を懸念する立場からの反対運動が展開されているが、改正の前提となった最高裁の違憲判決について少し誤解したものも見受けられたので、以前のエントリーで図解したり解説を加えたりしてきた。

下記の2つのエントリーを通読して頂ければ、

- 国籍法3条1項のどこが問題だったのかということ

- 最高裁も仮装認知(「偽装認知」)の可能性や血統主義との整合性について検討していたこと

- 仮装認知防止策として現行国籍法に合理性があるとは言えないと判断したこと

- 裁判所が新しい政策を打ち出せないから仮装認知防止策を新たに立法することを許容(ないし期待)していたこと

などがわかると思う。

「偽装認知」防止のためのDNA鑑定という選択肢

さて「偽装認知による不正な国籍取得ビジネス」を懸念する立場からは、その防止策として、生物学的な父子関係を科学的方法で検証することが提案されていることが多い。つまり、国籍取得の際にDNA鑑定導入を求める立場である。

最高裁の近藤補足意見でも

例えば、仮装認知を防止するために、父として子を認知しようとする者とその子との間に生物学上の父子関係が存することが科学的に証明されることを国籍取得の要件として付加することは、これも政策上の当否の面とは別として、将来に向けての選択肢になり得ないものではないであろう

と指摘されていた。

そして今回の付帯決議には、

- 父子関係を科学的に確認するDNA鑑定導入を検討すること

- 国籍取得の届け出に疑義がある場合は父親に聞き取り調査をし、父子が一緒に写った写真の提出を求めること

などが盛り込まれたらしい。このことから、国会にもDNA鑑定導入を求める声があるということが伺える。しかし、DNA鑑定の義務付ける提案を民主党は受け入れず、法案自体に加えられることはなかった。

このことについて、不満ないし疑問に思う人も多いと思う。そこで、仮装認知防止策としてDNA鑑定を導入するにはどのようなハードルがあって、どのような立場をとれば導入することができるのかということを考えてみたい。

DNA鑑定の対象はどこまで?

まずもっとも基本的な前提だが、仮装認知防止策は「憲法に適合する範囲内」でなければならない。

先だって国籍法3条1項が憲法14条1項の平等原則に反すると判断されたのだから、差別的な取り扱いにならないように細心の注意を払わなくてはならないだろう。さもなくば、再び違憲の判断が下され、せっかくの防止策が無効になってしまう。

したがって、DNA鑑定の対象をどこまでの範囲にするか、ということが課題となると思う。

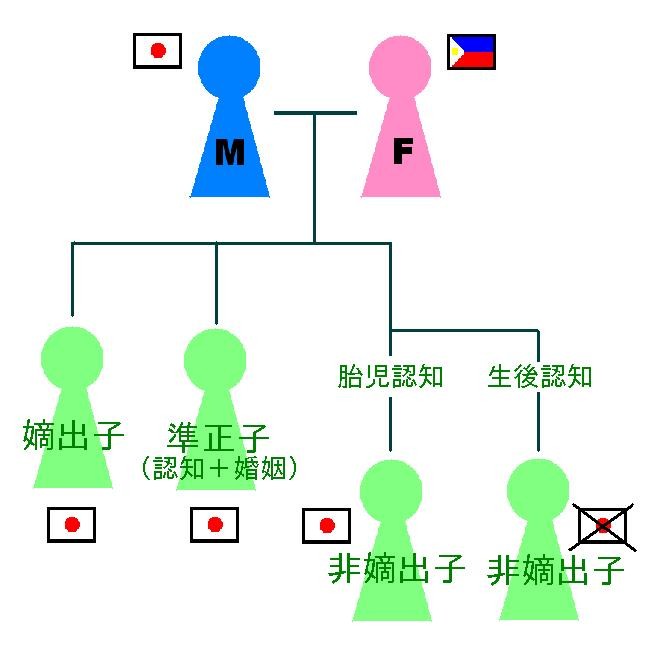

現行国籍法3条1項では、生後認知され、さらに両親が婚姻すれば*1、子は日本国民として認められる。このことを「準正による国籍の取得」という。

しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が取得できなかった。

この両者の間の「区別」が非合理的な差別であると最高裁が判断したのであるから、少なくともこの2つのケースを「区別」することは許されないだろう。よって、生後認知された準正子と生後認知のみされた非嫡出子は、国籍取得に際して生物的父子関係の証明を必要とする立法をするという提案がありうるだろう。

しかし、この範囲は果たして合憲だろうか?

生後認知された非嫡出子と生前認知された非嫡出子の間の「区別」を差別だと指摘する法曹も多い。そうだとすると、上図の右側の三人の子をDNA鑑定の対象にすべきなのだろうか。

また、嫡出子と非嫡出子の間の「区別」を平等原則に反すると考える立場もあるだろう*2。そのような立場からすれば、非嫡出子と準正子の父子関係だけをDNA鑑定の対象にするのは差別ということになる。

となると、日本国籍の父と外国籍の母を持つ子が国籍取得する際は、すべてDNA鑑定を要するとすべきなのだろうか。

以上のような問いについて、つまりDNA鑑定の対象はどの範囲が妥当かという問題について、相手を説得できる合理的根拠を持った答えを準備しなければならない。

DNA鑑定の対象は広範に

仮装認知防止のために生物学的な親子関係を証明しなければならないという立場を、仮に徹底するとしたら、おそらくすべての認知についてDNA鑑定を義務付けるということになると思う。あるいは、両親の婚姻関係を問わず、出生した子すべてを対象に、生物学的親子関係の科学的証明を求めることも考えられる。

このようにすれば、DNA鑑定義務化について「区別」はないことになるから、鑑定費用負担の問題や自己決定権、プライバシー権、検体のすり替えなどの問題を別にすれば、第一のハードルはとりあえずクリアできそうである。科学的に「白黒はっきりする」のだから、このような手法が望ましいと思う人も多いかもしれない。

しかし、DNA鑑定の対象を平等原則に反しないようにできたとしても、更なる課題があるのだ。

親子関係は血の繋がりか?

法的な親子関係を規律しているのは国籍法ではなく民法である。改正前の国籍法3条1項が「認知」と「婚姻」を要件としていたことからもわかるように、国籍法には民法も深く関係する。

さて、法的親子関係は、血縁すなわち生物学的親子関係と必ずしもイコールではない。このことは、普通養子(792条以下)や特別養子(817条の2以下)に限らず、実親子関係にもあてはまる。条文上も

第七百七十二条 (嫡出の推定)

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

第七百七十九条 (認知)

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

などとなっている*3。判例実務においても、認知者に意思能力が無い場合には、たとえ血縁事実(生物学的父子関係)があったとしても任意認知が無効とされるなど意思の要素が加味されている。

つまり、民法はDNA鑑定などが未発達の時代に成立したから、科学的親子関係の立証を要求していないというわけではないのだ。

血縁主義 vs 意思主義

しかし他方で、血縁事実(生物学的父子関係)に反している場合に、任意認知が無効とされた判例もある*4。一体これはどういうことだろうか?

実は、法的親子関係をめぐる基本的なスタンスとして、意思主義と血縁主義という(時として)対立する二つの考え方があるのである。血縁主義は事実主義とも呼ばれ、生物学的真実を尊重する立場だ。一方、意思主義は父や子の主体的選択を尊重するという立場である。

この二つの立場は、「法的親子関係が何のために存在するのか?」という大きな問いをめぐる争いである。この対立は、いわゆる「200日問題」や代理母問題などさまざまな局面で顔を出す。それだけ根本的なところに関わるものだということができるだろう。

確かに、民法は科学技術が未発達の時代に成立した。実親子関係に生物学的要素をあまり求めていなかったのはそうした時代背景のためで、それは法の「欠陥」と言えるものかもしれない(現に問題も多い)。

だが、そのような「欠陥」でも現代的意義を帯びることもある。子どもの保護や法的地位の安定を考えたときに、血縁主義だけだと不十分ということもあるのである。私は、生物学的事実よりも「何が子どもの保護になるか?」が最大の決め手になるのではないかと思っている。

国籍法だけでなく民法も変える必要

もちろん、血縁主義的立場を採用するのであれば、DNA鑑定義務付けは許容されうるだろう。しかし、衆議院法務委員会で法務省民事局長が

偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。

そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。

ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、

後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。

それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。

と述べていることからも示唆されている通り、仮装認知防止のために生物学的な親子関係を証明しなければならないという立場を徹底するとしたら、国籍法(に関連する諸手続き)を変えるだけでなく、民法の改変も必要となるだろう。または「親子関係法制」と折り合いをつける形で、DNA鑑定を導入する手立てを考えなければならない。

現状として、上記のような点を踏まえた仮装認知防策の具体的な提案を寡聞にして耳にしたことが無い。おそらく反対運動に勢力を注いだからだと思われるが、法案が通過したため、反対派だった者は次のフェイズに移行するのではないかと思う。

国籍法改正に関心を持って実際の行動に移した人は多いと聞く。だから、国籍法改正後も何らかの政治的活動を継続していくという人もいるだろう。そうした人たちに参考にして頂きたい。